研究内容

CAREER

土砂洪水氾濫および流木シミュレーション

近年、豪雨や台風などの線状降水帯による土石流の発生や河川氾濫による災害が急増しています。2014年8月20日に広島市安佐南区では豪雨による多数の斜面崩壊が発生し、土石流は住宅地に達し、大きな災害を引き起こしました。数メートルを超える巨礫がいくつもあり、また多数の流木も確認できました。斜面が崩壊すると様々な粒径の礫を含んだ土石流が谷筋に流れ込み、河川を下って市街地などの平野部へ向かいます。山肌の樹木も流木となって下流へ流下すると、橋梁を閉塞したり河道部に詰まったりして洪水氾濫を助長したりし、周辺の家屋や人命・道路・鉄道に甚大な損害を与えます。

日本は島国であるため、急峻な河川の直下に民家が広がっていて非常に多くの土石流危険渓流があります。これまでの土砂洪水氾濫の流動解析は殆どが粗い1次元浅水波モデルに基づいた粗い格子を用いた計算だったり、2次元解析はせいぜい数メートル格子を用いた限定的な範囲の計算しか行われていませんでした。巨礫や流木を含んだ土石流や河川氾濫に対し、スパコンを用いた大規模な3次元シミュレーションで詳細な解析を行うことで、防災への貢献を目指します。

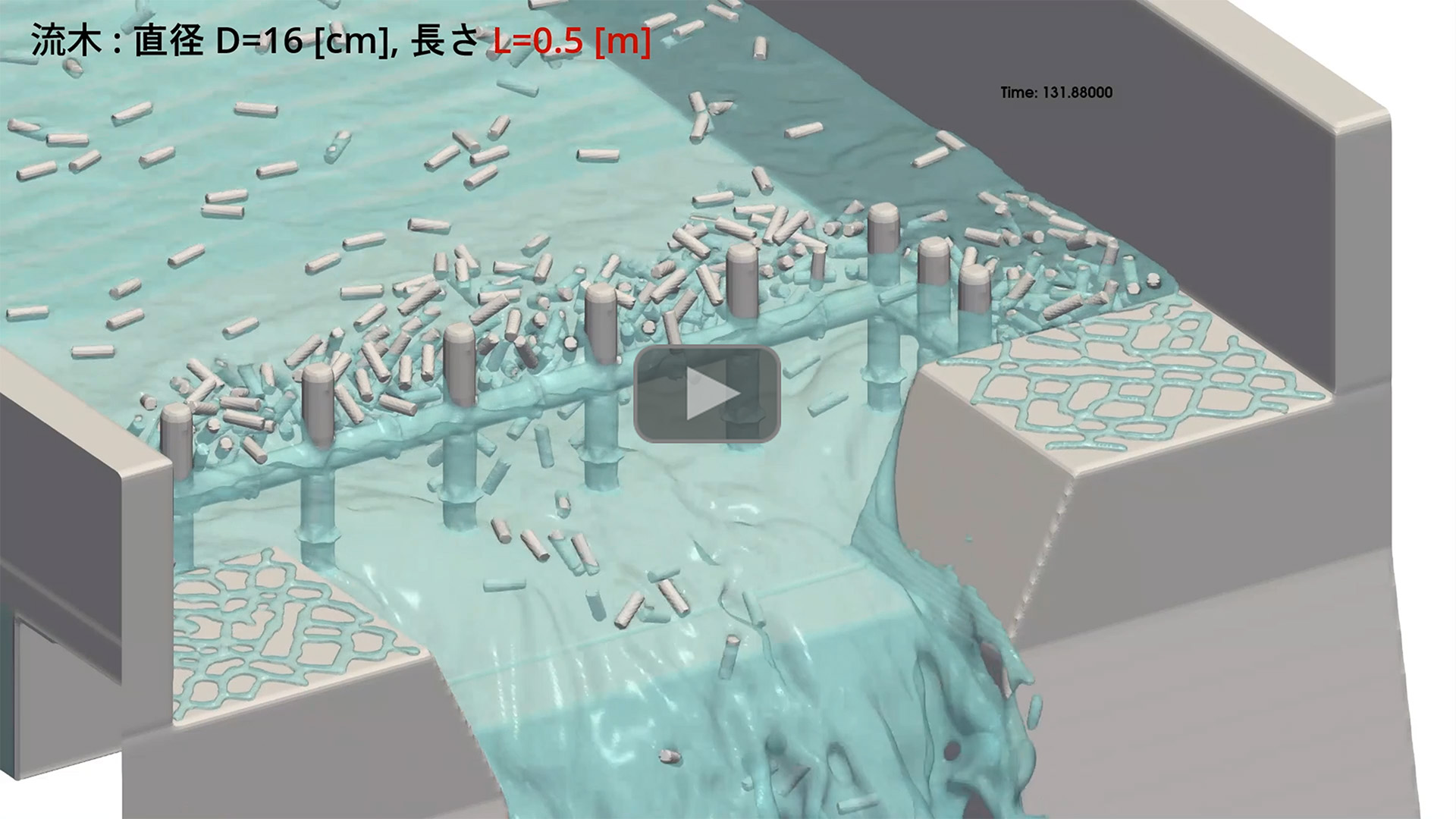

水理模型実験の再現による流木シミュレーションの検証

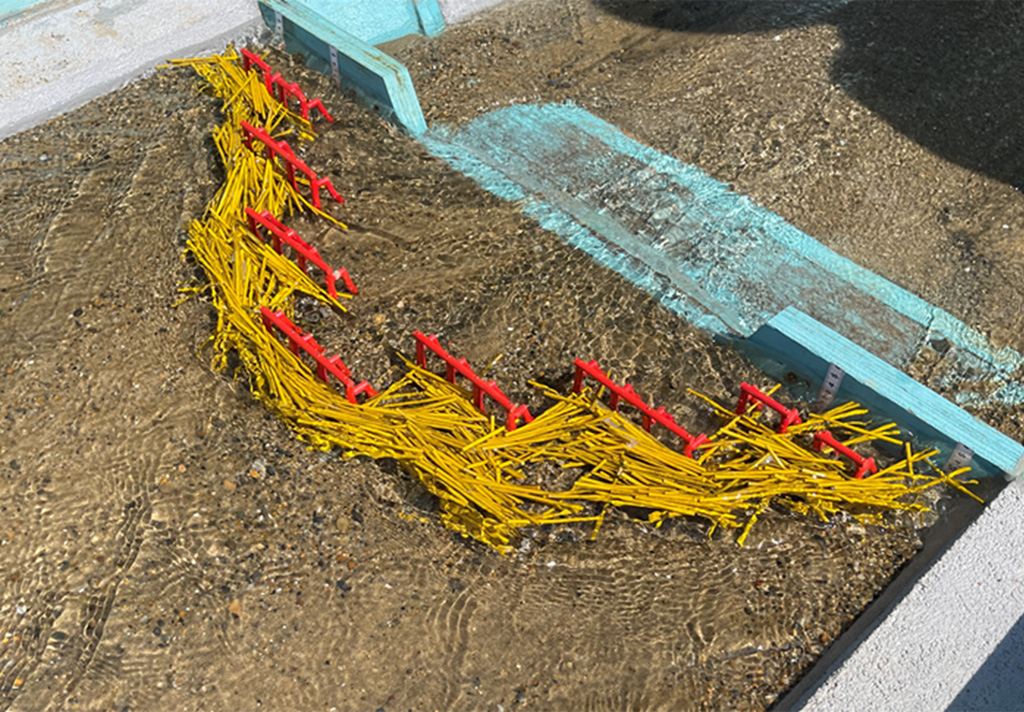

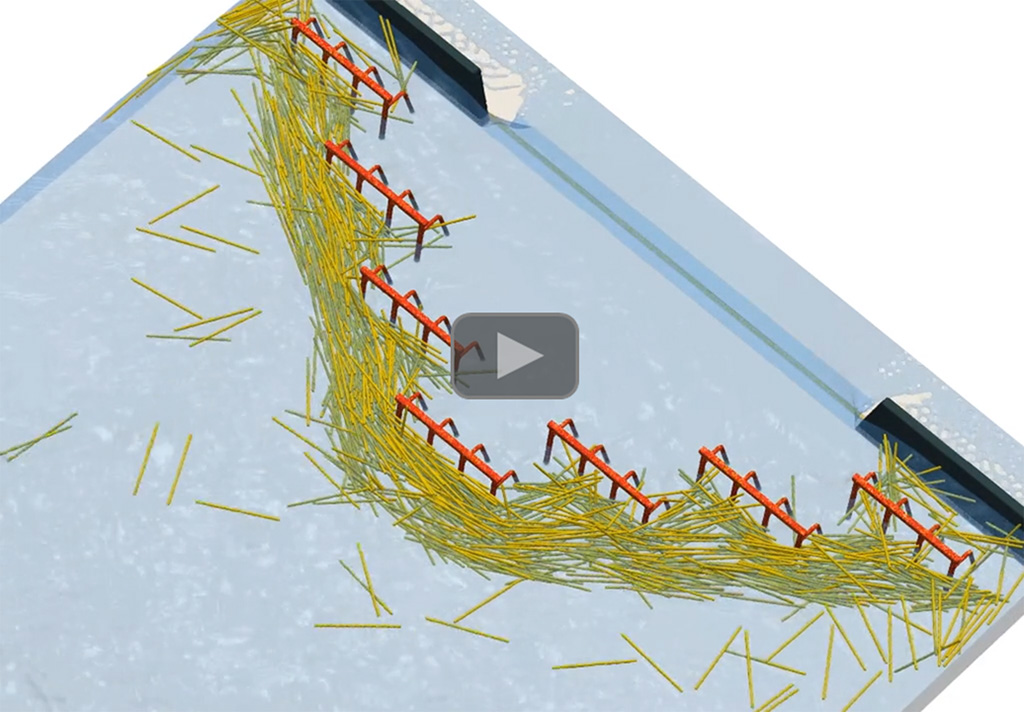

砂防学会誌 Vol.75.No.4, p.14-24, 2022 の水理模型実験を数値シミュレーションで再現することを試みました。シミュレーションでは実験と同じ寸法を設定し、水路勾配は1/40、川幅85.7 cmに対して水通し幅を川幅を1/8、長さ7 cm、直径0.2 cmの流木模型を1000本投入する計算を行いました。水面と流木の表面近傍、河床近傍にはAMR法により0.664 mmの最小セルを割り当て、総計算セルは443,060,224に達しています。

自由界面を含んだ流体は格子ボルツマン法で計算し、自由界面はフェーズフィールド・モデルの保存形Allen-Cahn方程式を用いています。気体側への外挿はレベルセット関数を用いたVelocity Extension法を導入し、流木と流木の衝突および流木と構造物(固体)の衝突は個別要素法に基づいて計算しています。TSUBAME4.0のNVIDIA H100を16 GPU 用いて120時間計算しています。

|

|

砂防学会誌 Vol.75.No.4, p.14-24, 2022 の水理模型実験を数値シミュレーションで再現することを試みました。シミュレーションでは実験と同じ寸法を設定し、水路勾配は1/40、川幅85.7 cmに対して水通し幅を川幅を1/8、長さ7 cm、直径0.2 cmの流木模型を1000本投入する計算を行いました。水面と流木の表面近傍、河床近傍にはAMR法により0.664 mmの最小セルを割り当て、総計算セルは443,060,224に達しています。

自由界面を含んだ流体は格子ボルツマン法で計算し、自由界面はフェーズフィールド・モデルの保存形Allen-Cahn方程式を用いています。気体側への外挿はレベルセット関数を用いたVelocity Extension法を導入し、流木と流木の衝突および流木と構造物(固体)の衝突は個別要素法に基づいて計算しています。TSUBAME4.0のNVIDIA H100を16 GPU 用いて120時間計算しています。

実災害を対象とした多数の流木を含んだ河川氾濫シミュレーション

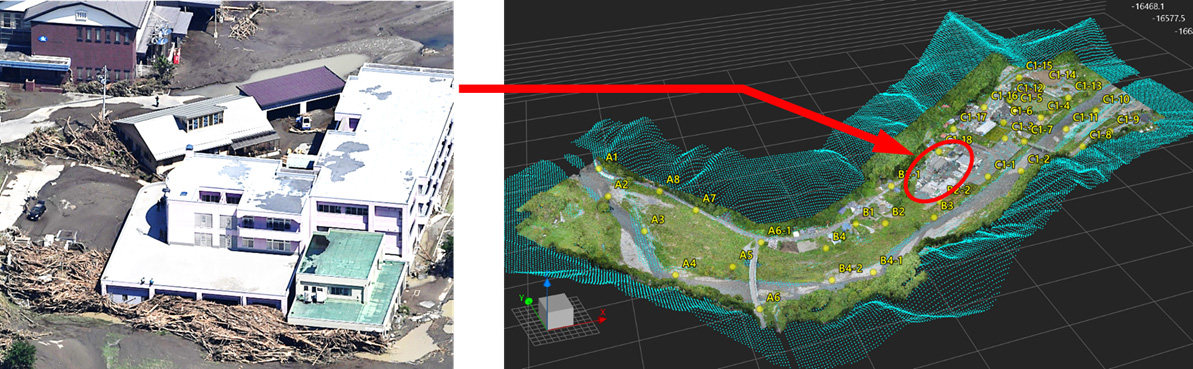

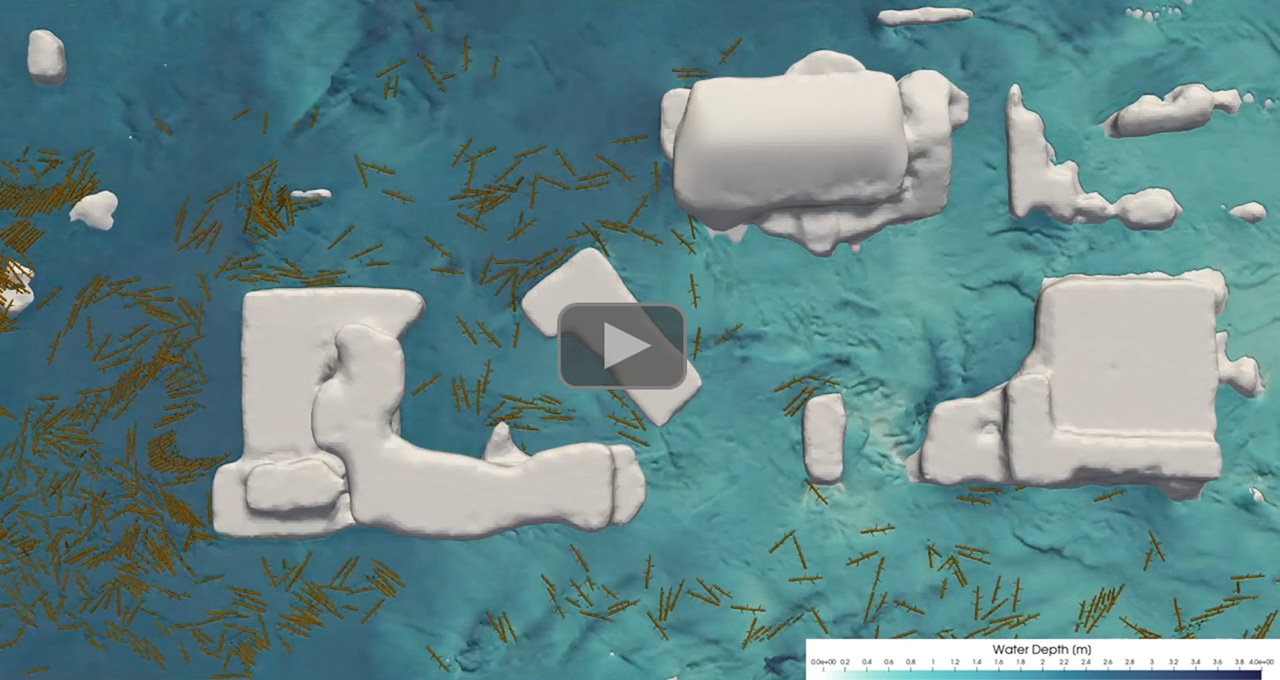

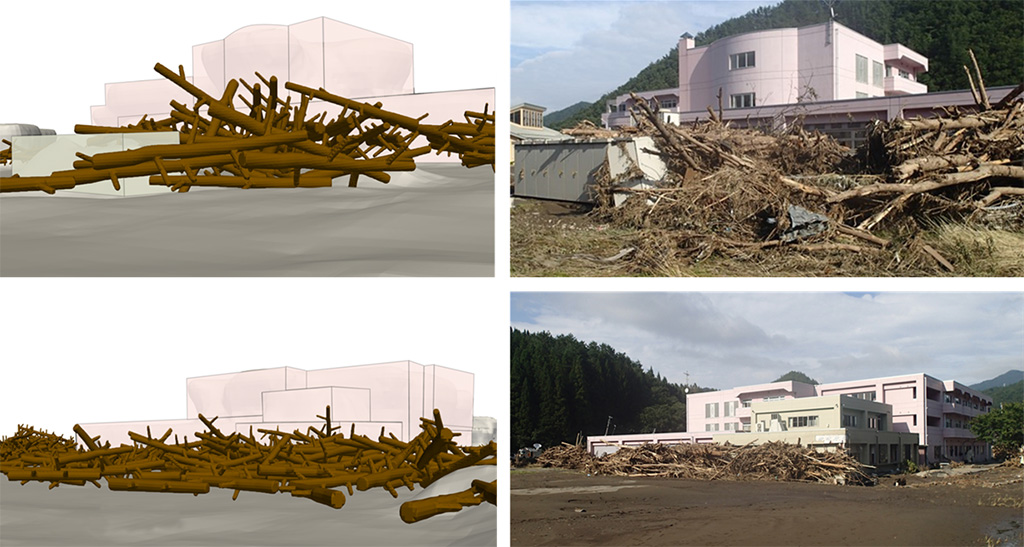

2016年の台風10号の豪雨で岩手県岩泉町に発生した河川氾濫により高齢者施設などで大きな被害が発生しました。ドローンで取得した実地形を元に920m×280mの範囲を最小格子16.5cmで3次元の河川氾濫シミュレーションを行い、実際と同じように小本川にかかる橋の梺で流れが変わるようすなどを再現することができました。また、被害の大きかった高齢者施設を含む360m×120mの範囲に対し、1000本の流木を含んだ流れを上流から流入させ、最小格子7.8cmでシミュレーションを行った結果、①建物に挟まれた細い流路が閉塞することによる堆積、②建物の角に流木が衝突し減速することによる堆積、③建物の壁にほぼ垂直に流れが当たることにより生ずるよどみ領域での堆積が流木捕捉の主な原因であることを見出しました。図のように、実際に大量の流木が堆積した場所とシミュレーションの結果がよく一致し、実災害における浸水経路と流木の堆積をよく説明できました。

|

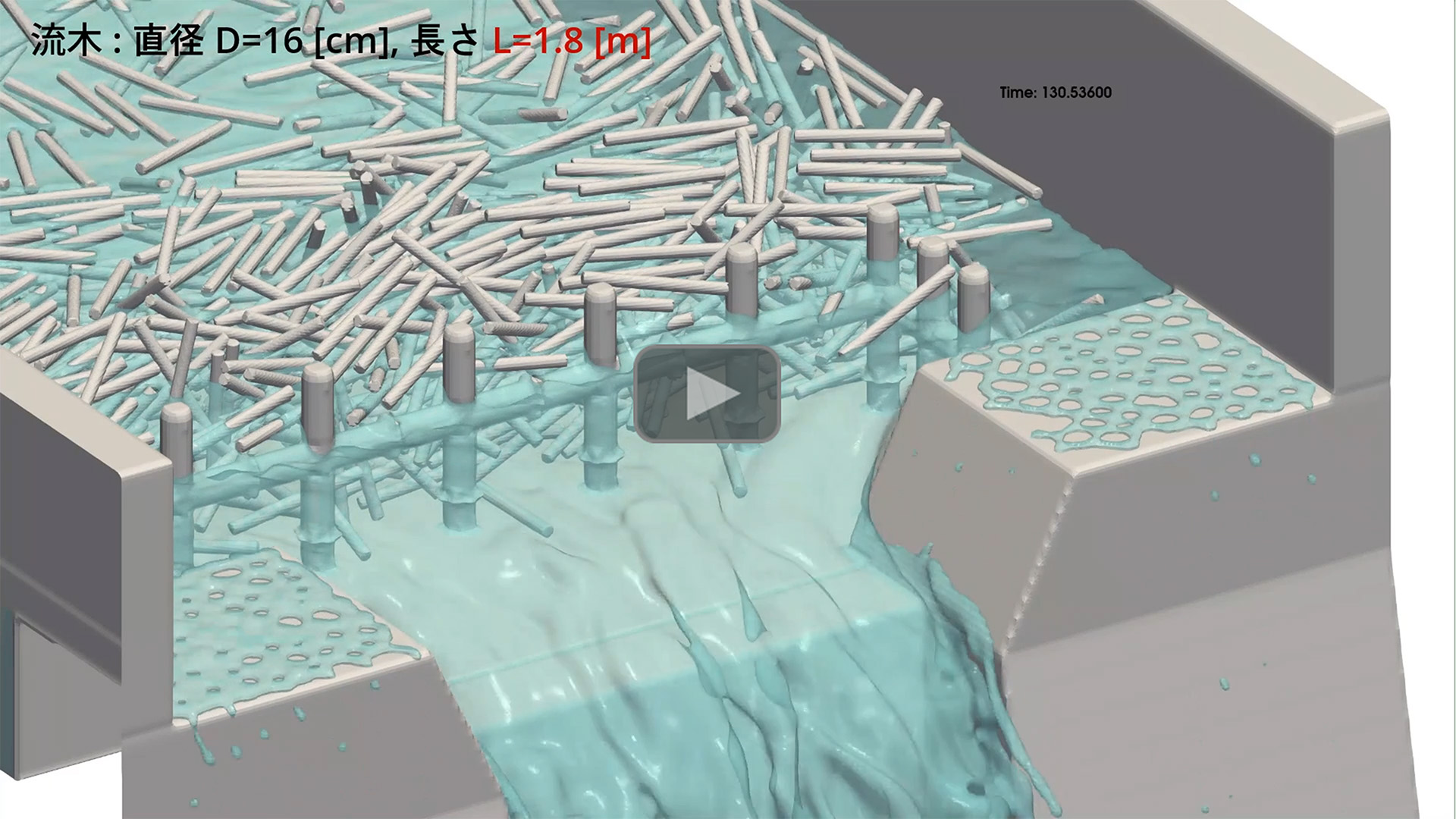

不透過型砂防堰堤に設置された流木捕捉工のシミュレーション

流木は土石流災害の被害を助長することが課題となっており、流木対策が必須と考えられています。平成初期から今日まで流木対策は,不透過型砂防堰堤の前庭部に流木捕捉工を設置することが専らでしたが,閉塞タイプの透過型が土石流対策と流木対策を兼用できることから、土石流対策は原則として鋼製透過型砂防堰堤が採用されるようになってきました。しかし,既設の不透過型砂防堰堤は流木捕捉機能が不足していることから,これらの施設にも流木捕捉機能を付加する必要が出てきました。そこで,本堤の水通し部上流に設置する流木捕捉工が開発され、当初の計画及び設計を変更することなく既設の不透過型砂防堰堤に流木捕捉機能を付加できることから、今後の流木対策として活用が期待されています。土石流と一体となって流下する流木は透過型堰堤で捕捉可能ですので、不透過型堰堤で満砂後に掃流状態になった場合の掃流区間での流木捕捉機能をシミュレーションしました。

|

|

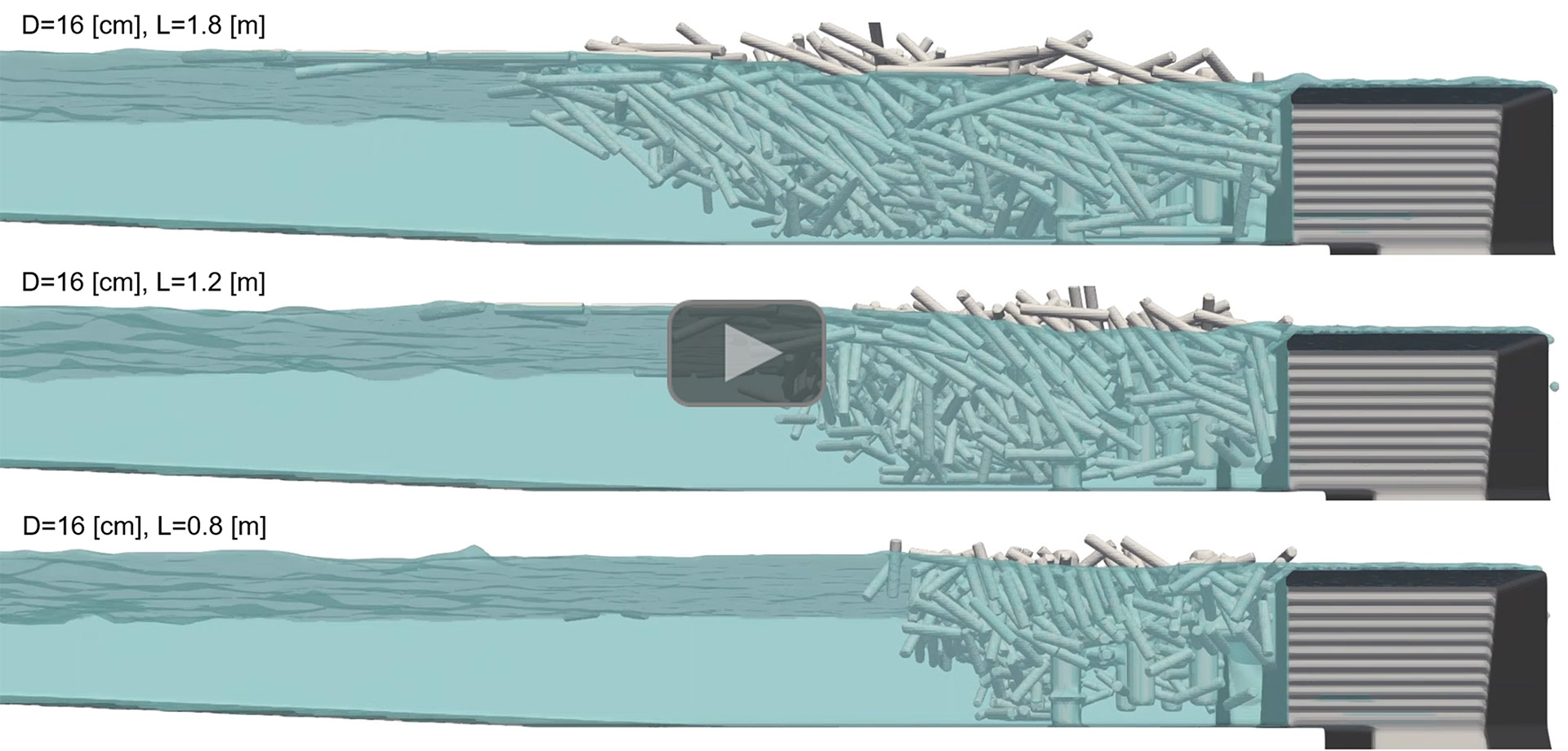

流木捕捉に最も影響すると思われる流木長は、捕捉工の部材間隔1.6 mより長い1.8 m、部材間隔より短い1.5 m、1.2 m、0.8 m、0.5 mの場合を計算しました。流木長が1.8mの場合は投入された1000本の内の977本が捕捉されました。流木長が短くなると明らかに捕捉され難くなり、捕捉工前面に溜る捕捉流木エリアは狭くなります。

流木の長さによって水中で捕捉されるようすが変わります。捕捉される流木の分布形状は流木長が長い方が水面との角度が小さく、短くなるにつれて90度に近くなります。流木が水没している場合、質量密度が同じであれば浮力は同じですが、沈み込む流れに対して投影面積に比例した抗力が上向きに働くため、流木径が同じであれば流木長が長いほど沈み難くなります。このため流木長が長い方が水面近くで捕捉され、流木長が短くなると捕捉されている流木と河床の間にスペースが生じ、他の流木とも接触することなく流下する流木の存在を確認することができます。より沈み易い短い流木が河床近くの速い流れに乗って捕捉工を通過していることが分かります。

|

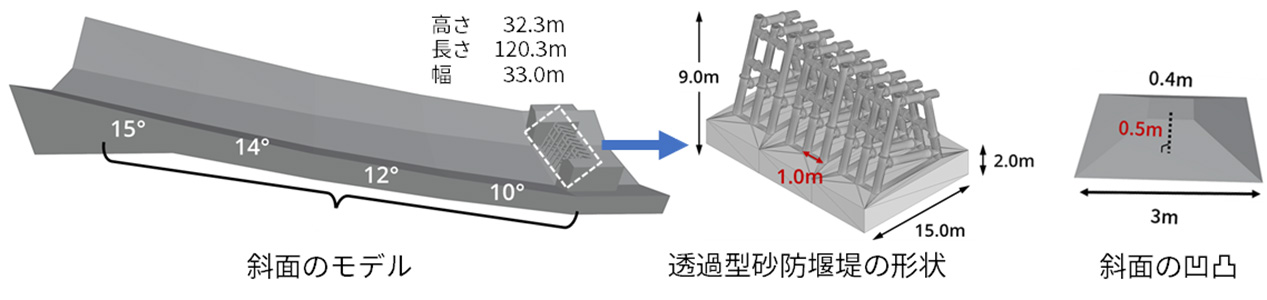

透過型砂防堰堤が設置された斜面を下る巨礫を含んだ土石流シミュレーション

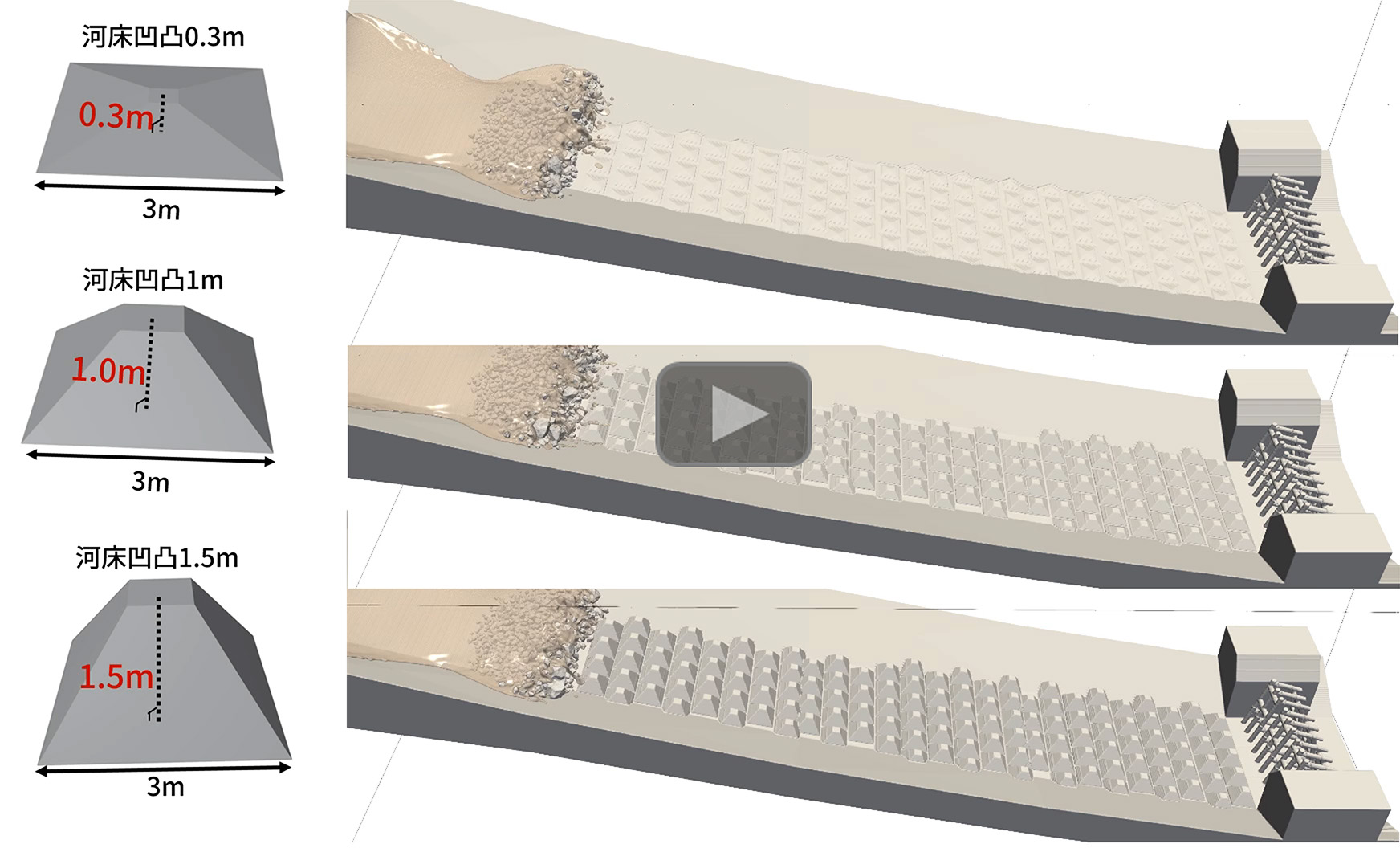

シミュレーションに用いる斜面と透過型砂防堰堤のモデルを以下に示します。土石流の成長域に近い10°から15°に流路斜面の傾きを設定し、斜面の長さを120.3m、高低差を32.3mとしました。下流端に部材純間隔が1.0mの透過型砂防堰堤を設置しました。現在の基準では、粒径95cm以上の岩石をせき止めるための指針となっています。また、実際の斜面には自然の凹凸があり、定量的・系統的に表現するために図のような形状の凹凸を斜面に敷き詰めました。

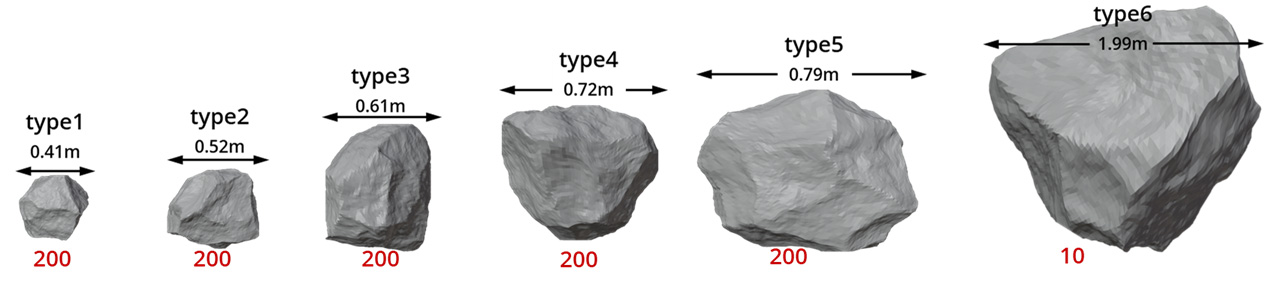

土石流に含まれる40cm以下の岩石は泥流に含めて扱い、41cm、52cm、61cm、72cm、79cmの岩石をそれぞれ200個、199cmの岩石を10個、合計1,010個の岩石を固体としてモデル化してシミュレーションに用いました)。岩石の密度は2,740kg/m3としています。

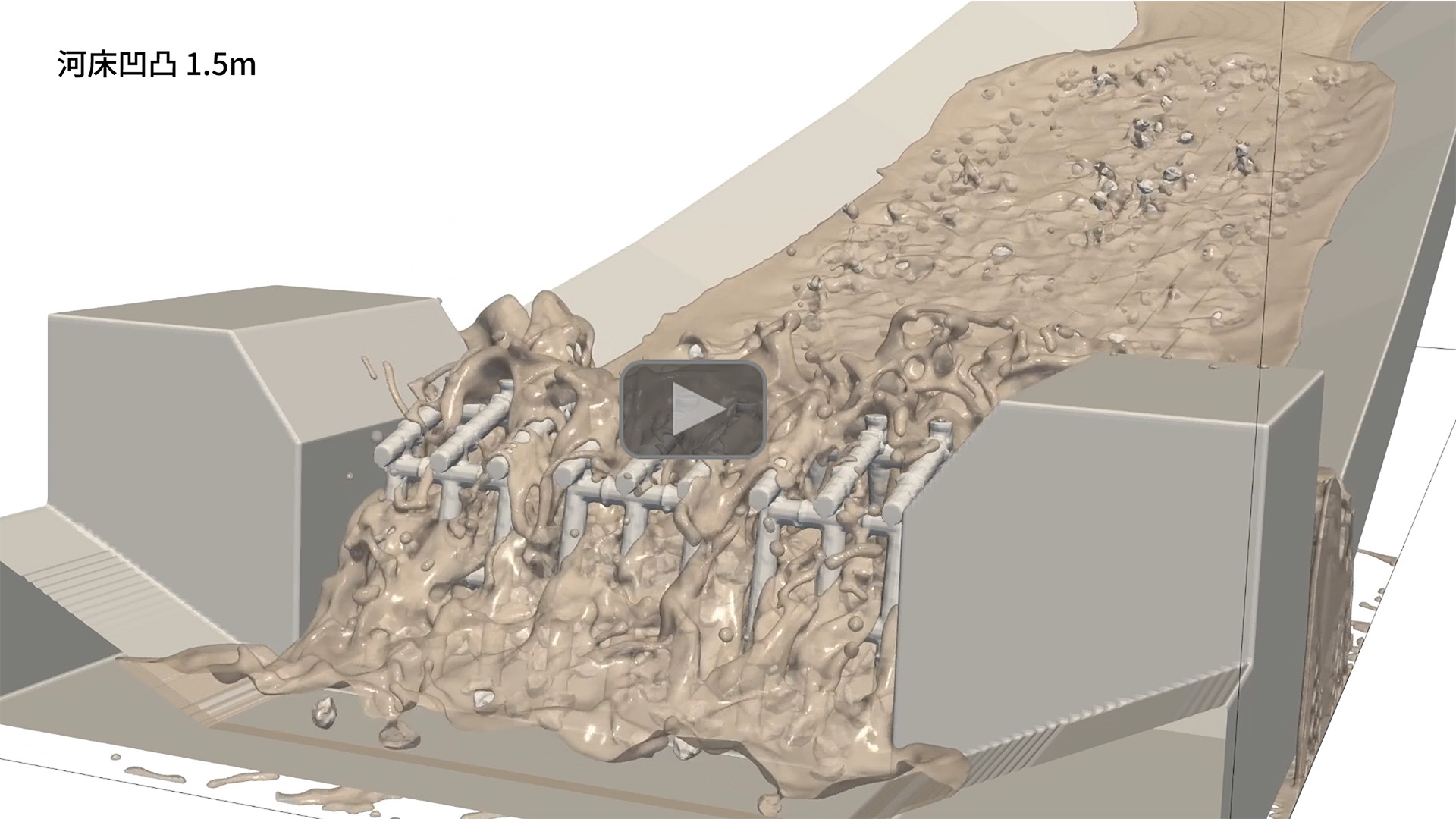

河床に0.3m、1m、1.5mの凹凸を規則的に設定し、合計1,010個の岩石を含んだ土石流を上流から流し、流下する過程と堰堤での岩石の捕捉を調べました。土質力学を参考に、泥流に対して非ニュートン性のビンガム流体を適用しました。AMR法により最小4cmの高解像度格子を泥流の自由表面、岩石や構造物の近傍に動的に配置することで、120m×40m× 32m(均一格子なら3000×1000×800格子)と大きな計算領域を高効率・高速に計算することができる。河床の凹凸が大きくなるにつれ、土石流全体の流下速度が低下し、巨礫に対して抵抗となっていることが分かります。固体の中では最も小さい41cmの岩石は、河床の凹凸が大きいほど凹凸の設定が開始されている付近に捕捉されていて、どの場合も巨礫が土石流の先頭を走ることも再現されています。河床の凹凸が1.5mのときの堰堤を通過する土石流のシミュレーション動画です。

|

河床の凹凸が0.3m、1.0m、1.5mの場合の土石流シミュレーション

|

河床の凹凸が1.5mのときの堰堤を通過する土石流(堰堤方向からの動画)

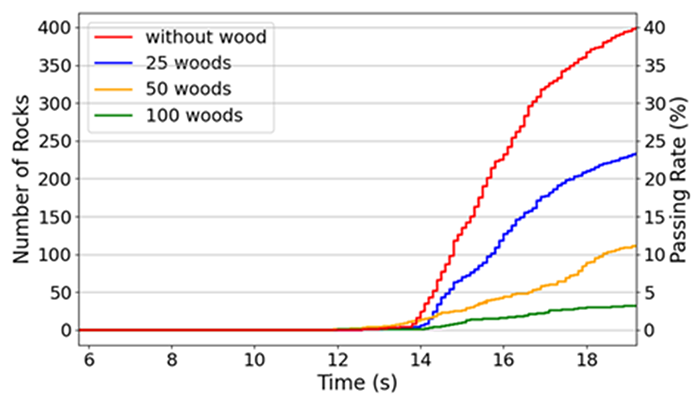

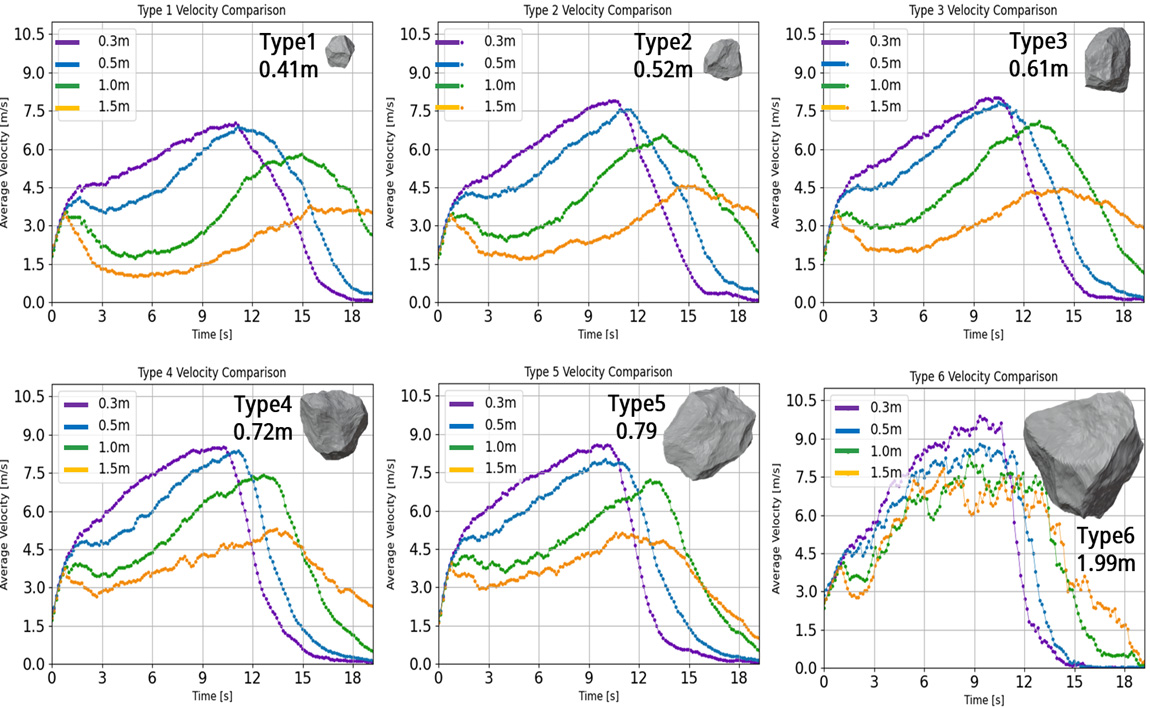

下のグラフは河床の凹凸が0.3m、0.5m、1m、1.5mの場合に対し、6種類の岩石が土石流の流下とともに加速され堰堤に衝突して減速するまでの平均速度の時間変化を示してます(縦軸は速度で、横軸は時間)。河床の凹凸が大きくなるにつれ、小さい岩石は強く減速されたり凹凸の間に捕捉されたりしますが、岩石が大きくなると減速を受け難くなり、1.99mの岩石は凹凸の高さによらずに、それを乗り越えて加速されながら流下していることが分かります。これらのことから、巨礫は河床の凹凸を乗り越えて加速しながら流下するため土石流の先頭を走り、土石流を駆動しているように見えてしまいますが、その運動量も大きく災害の大きな要因となります。

河床の凹凸0.3m、0.5m、1m、1.5mに対し、それぞれのサイズの岩石の平均速度

巨礫と流木を含んだ土石流シミュレーション

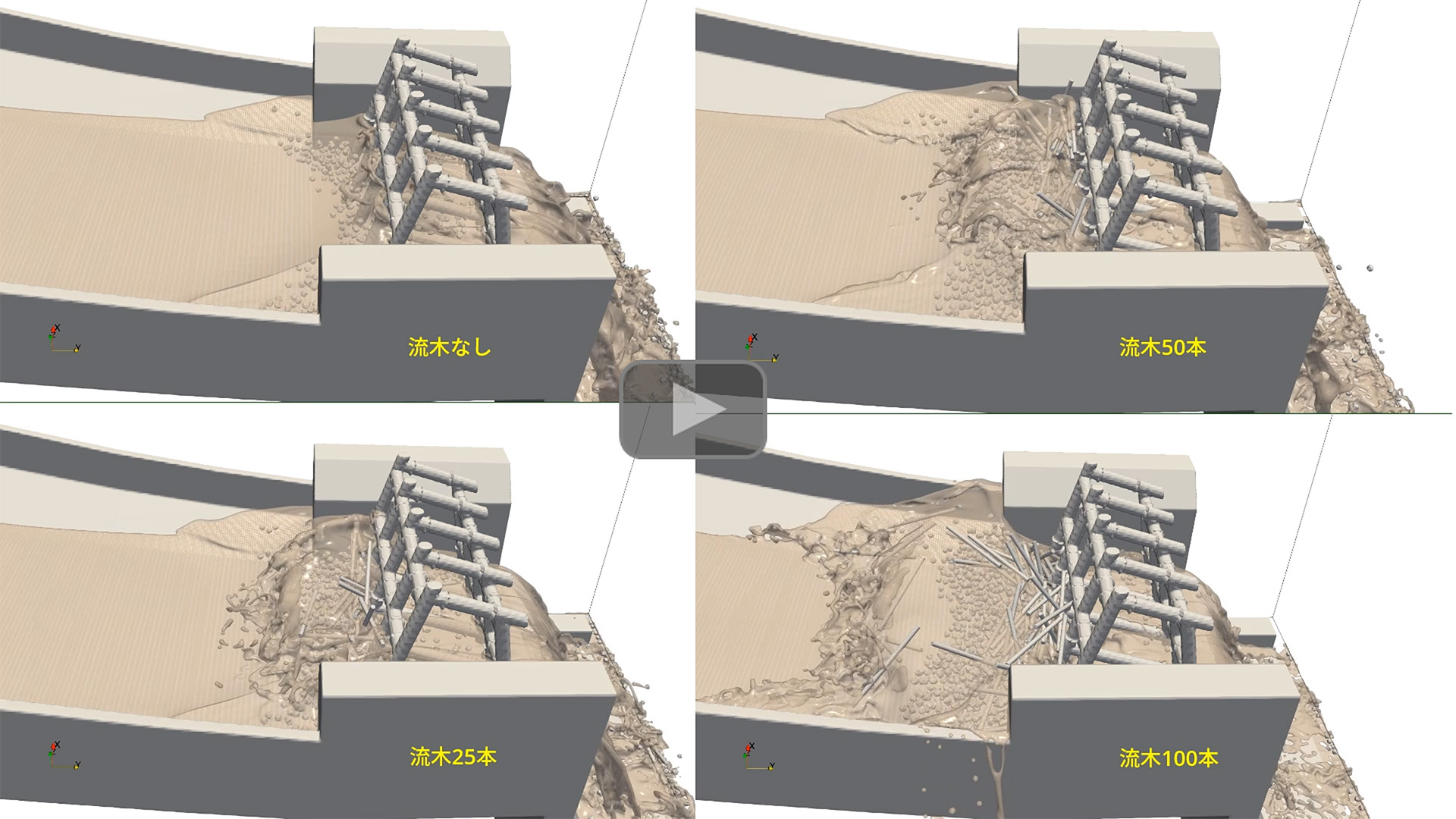

土石流は斜面崩壊する際に岩石だけでなく流木を含むことも多く、流木も含んだシミュレーションを行いました。泥流とともに31cmの岩石を1,000個投入し、堰堤の部材間隔を2mとしました。流木は直径20cm、長さ4.0mとし、密度を900kg/m3とし、本数を変えてシミュレーションを行いました。26.8 m×67.2 m×22.4 m の計算領域に対し、最小格子3cmで計算しています。また、流木は変形しないと仮定しています。

流木の本数を0本、25本、50本、100本としたときの堰堤近傍のシミュレーション動画を示します。

|

| 流木の本数が0本、25本、50本、100本のときの堰堤近傍の様子 |

図は土石流に含まれる流木の本数に応じた堰堤を通過する岩石の割合を示しています。岩石のサイズは堰堤の部材間隔の1/6以下ですが、目詰まり効果(アーチ構造)により流木を含まない場合でも約60%の岩石が堰堤で捕捉されています。流木を25本含むだけで通過する岩石は23%に減少し、流木が100本含まれると3%にまでに低下することが明らかになりました。また、流木はいつも岩石よりも速い速度で流下し、土石流の先頭を走っていることも分かります。